Laut POLITICO arbeitet die Europäische Kommission an einem Modell, knapp 200 Mrd. € an eingefrorenen russischen Staatsvermögenswerten in renditestärkere – und damit riskantere – Anlagen zu überführen. Ziel ist es, die der Ukraine zufließenden Einnahmen zu erhöhen und zugleich den Druck auf Moskau zu verstärken, das sich weigert, die Kämpfe einzustellen.

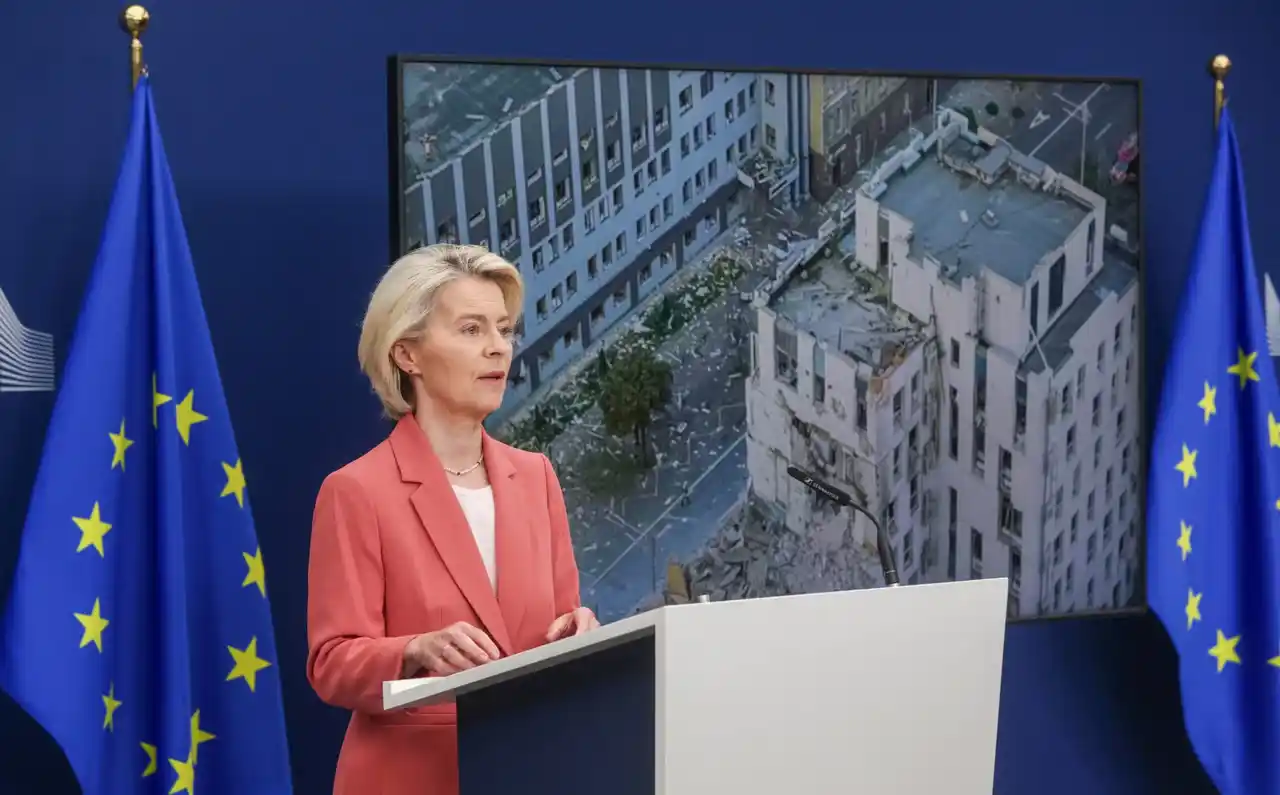

„Wir treiben die Arbeit an den eingefrorenen russischen Vermögenswerten voran, damit sie zur Verteidigung und zum Wiederaufbau der Ukraine beitragen“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag – ihre bislang deutlichste Formulierung zu diesem Thema.

Entscheidend ist: Es geht nicht um die sofortige Konfiszierung der Gelder. Eine Mehrheit der EU-Staaten lehnt diesen Schritt wegen rechtlicher und finanzieller Risiken ab. Stattdessen schlägt Brüssel einen Zwischenweg vor, der schon jetzt Erträge generiert und eine spätere Übergabe an die Ukraine erleichtern könnte.

Am Samstag werden die 27 EU-Außenminister in Kopenhagen erstmals im Rahmen eines informellen Treffens eine vertiefte Diskussion über diesen Ansatz führen. In einem POLITICO vorliegenden Vorbereitungsvermerk werden die Minister gebeten, „weitere Optionen für die Nutzung der Erträge aus immobilisierten russischen Staatsvermögen“ zu prüfen.

Warum es jetzt zum Schwur kommt

Die Ukraine steht 2026 vor einem geschätzten Haushaltsloch von etwa 8 Mrd. €. Angesichts angespannter nationaler Budgets in Europa und geringer Spielräume für neue EU-weite Schulden wird händeringend nach verlässlichen Quellen zur Unterstützung Kyjiws gesucht. Der Druck auf die EU steigt zusätzlich durch ein nachlassendes Engagement der USA und stockende Bemühungen von Präsident Donald Trump, eine Friedenslösung zu vermitteln.

„Wir hören, dass es schwieriger wird, Geld [aus nationalen Finanzen oder dem EU-Haushalt] zu mobilisieren“, sagte Kerli Veski, Staatssekretärin für Rechts- und Konsularangelegenheiten im estnischen Außenministerium. „[Aber] wir haben diese Vermögenswerte – und die logische Frage ist: Wie können wir sie nutzen, und warum tun wir es nicht?“

Das Lager der Befürworter der Konfiszierung – und seine Gegner

Die baltischen Staaten und mehrere Verbündete drängen seit Langem auf eine vollständige Einziehung der russischen Vermögenswerte. Innerhalb der Kommission treiben der lettische Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (Estland) diese Idee voran.

Dem halten westeuropäische Länder – darunter Deutschland, Italien und Belgien – jedoch Widerstand entgegen. Belgien ist besonders exponiert, weil Euroclear, die Institution, bei der der Großteil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte verwahrt wird, dort ansässig ist.

Als Kompromiss vereinbarten die G7 im Jahr 2024, insgesamt 45 Mrd. € an Gewinnen aus der Anlage dieser Vermögenswerte an die Ukraine zu leiten, während das zugrunde liegende Kapital unberührt bleibt. Der EU-Anteil von 18 Mrd. € wird bis Jahresende vollständig ausgezahlt sein – was den Ruf nach zusätzlichen Einnahmen in kurzer Frist lauter werden lässt.

Zweckgesellschaft (SPV) als „Brücke“ für künftige Entscheidungen

Juristen der Kommission prüfen die Übertragung der Vermögenswerte in eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV), die von einer Gruppe von EU-Staaten und möglicherweise Partnern außerhalb der EU abgesichert würde. Beamte vergleichen den angedachten Fonds mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) – einem außerhalb der EU-Verträge geschaffenen Rettungstopf, der nur von Eurostaaten getragen wird.

Der potenzielle Ukraine-Fonds könnte auch für G7-Länder offenstehen – etwa das Vereinigte Königreich und Kanada –, die eine Konfiszierung befürworten, sagte ein EU-Beamter; Details sind jedoch noch in Arbeit. Das übergeordnete Ziel besteht darin, der EU mehr Kontrolle und Spielraum zu geben, um die Vermögenswerte „zum richtigen Zeitpunkt“ an die Ukraine übertragen zu können.

Hinzu kommt ein verfahrenspolitisches Motiv: Die Verlängerung der Sanktionen erfordert derzeit alle sechs Monate Einstimmigkeit; theoretisch könnte ein einzelner Mitgliedstaat ein Veto einlegen und so eine Rückgabe der Vermögenswerte an Moskau auslösen. Die russland- und trumpfreundliche Regierung Ungarns gilt als wahrscheinlichster Kandidat für ein solches Vorgehen. Die Verlagerung der Mittel in eine neue Struktur – möglicherweise ohne Einstimmigkeitserfordernis – würde diese Drohung entschärfen.

„Billig kaufen, teuer verkaufen“: höhere Renditen, höheres Risiko

Die Übertragung der Vermögenswerte in eine SPV würde Investitionen in renditestärkere Instrumente erlauben – und damit höhere Zuflüsse für die Ukraine. Das wäre ein Bruch mit den derzeitigen Regeln, die Euroclear verpflichten, die Gelder bei der Belgischen Nationalbank zum niedrigstmöglichen risikofreien Zinssatz anzulegen.

Skeptiker – darunter Euroclear-Chefin Valérie Urbain – warnen jedoch, dass EU-Steuerzahler letztlich etwaige Verluste aus riskanteren Operationen tragen müssten. Um die rechtliche und finanzielle Last zu teilen, verlangt Belgien, dass andere EU-Staaten im Rahmen des Kommissionsplans Mitverantwortung übernehmen.

„Belgien steht hier nicht allein. Wir müssen unterstützen und an der Risikominderung teilhaben“, sagte Veski. „Es geht nicht darum, Belgien das allein bewältigen zu lassen, [während] wir von der Seitenlinie zuschauen.“

Nach Angaben von POLITICO zeigt sich die belgische Regierung dem Kommissionsplan zuletzt aufgeschlossener; auch weiter von Russland entfernte Länder wie Spanien unterstützen die Idee.

Was das für die Ukraine und die EU bedeuten würde

- Soforteffekte — Höhere Erträge aus bereits eingefrorenen Mitteln, ohne den rechtlich riskanteren Schritt einer sofortigen Konfiszierung.

- Veto-Versicherung — Geringere Abhängigkeit von halbjährlichen Sanktionsverlängerungen und potenziellen Blockaden durch einzelne Hauptstädte.

- Zukunftsfähigkeit — Ein Pfad zu weitergehenden Optionen (einschließlich Konfiszierung), ohne sie sofort umsetzen zu müssen.

Die Risiken liegen auf der Hand: rechtliche Unwägbarkeiten und mögliche Anlageverluste, die von bürgenden Staaten getragen werden müssten. Doch angesichts zunehmenden fiskalischen Drucks und des politischen Imperativs, Kyjiw zu unterstützen, schrumpft der Handlungsspielraum der EU.

Nach Einschätzung von POLITICO wird die anstehende Ministerrunde in Kopenhagen zum Test dafür, ob die Union bereit ist, von einer vorsichtigen, „risikofreien“ Ertragsabschöpfung zu einem aktiveren Management der eingefrorenen russischen Vermögenswerte überzugehen – um sie von einem politischen Symbol in eine belastbare Finanzierungsquelle für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine zu verwandeln.

Dieser Artikel wurde auf Grundlage von bei Politico veröffentlichten Informationen erstellt. Der vorliegende Text stellt eine eigenständige Bearbeitung und Interpretation dar und erhebt keinen Anspruch auf die Urheberschaft der ursprünglichen Inhalte.

Das Originalmaterial ist unter folgendem Link einsehbar: Politico.

Alle Rechte an den ursprünglichen Texten liegen bei Politico.