Nach Ansicht von Le Monde ist die heutige Nähe zwischen Peking und Moskau kein Zufall, sondern eine bewusste politische Entscheidung – getragen von wirtschaftlicher Komplementarität und einer gemeinsamen, kritisch-westlichen Perspektive.

Tianjin bis Peking: Symbole und Signale

Am Sonntag, dem 31. August, trafen sich die Führer Russlands und Chinas in Tianjin – einer riesigen Hafenstadt im Nordosten Chinas – wie „alte Genossen“: breite Lächeln, ein herzlicher Händedruck, zwangloser Small Talk unmittelbar nach der Landung von Wladimir Putins Flugzeug. Tags darauf, in Anwesenheit des indischen Premierministers Narendra Modi – der sich angesichts von Zollerhöhungen durch Präsident Donald Trump von Washington distanziert –, blieb der Ton demonstrativ kameradschaftlich.

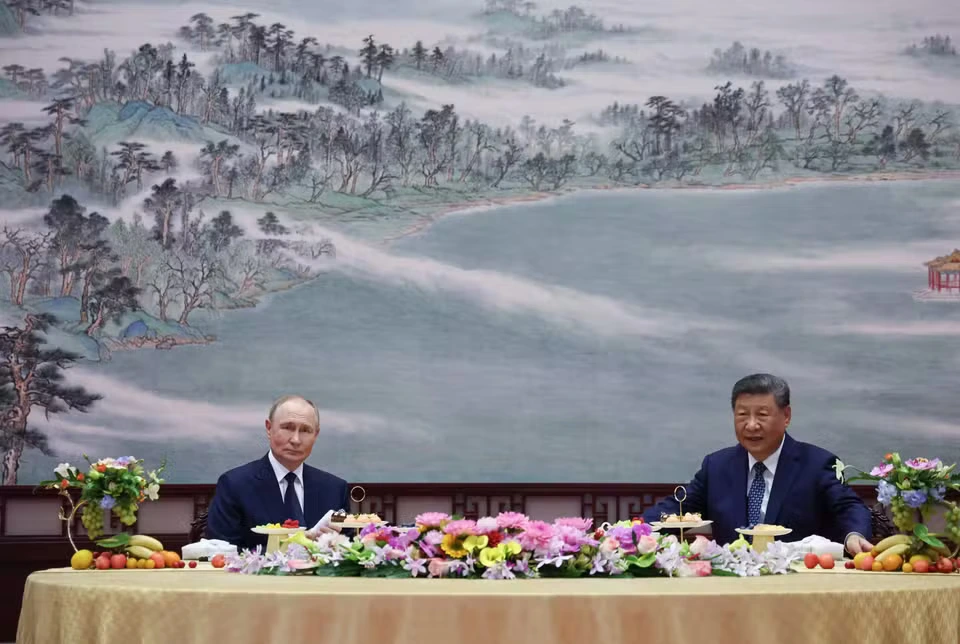

Die eigentlichen Gespräche fanden jedoch am Dienstag in Peking statt – unter vier Augen, „zwischen zwei Mächten, zwischen zwei Freunden“. Dort fielen die Schlüsselformulierungen. Putin erklärte, „unsere Beziehungen befinden sich auf einem beispiellosen Niveau“. Xi Jinping lobte seinerseits die „umfassende strategische Zusammenarbeit“ und bekräftigte die Absicht, gemeinsam am „Aufbau einer gerechteren und vernünftigeren Ordnung der globalen Governance“ zu arbeiten – also an einer, die weniger stark auf den Westen ausgerichtet ist.

Am Mittwoch erhält der russische Präsident einen Ehrenplatz auf der Tribüne bei der Verbotenen Stadt am Platz des Himmlischen Friedens (Tiananmen) – neben dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un und mehr als zwei Dutzend weiterer ausländischer Staats- und Regierungschefs. Xis Parade spiegelt seinen eigenen Auftritt auf dem Roten Platz am 9. Mai wider. Nach Auffassung von Le Monde ist diese Choreografie der Paraden Teil einer breiteren Angleichung der Narrative über den Zweiten Weltkrieg: Moskau betont seinen Sieg über das NS-Deutschland und spielt die Rolle des Westens herunter; Peking wiederum unterstreicht anlässlich der Feierlichkeiten zur Kapitulation Japans die Rolle Chinas. Die Gegenwart rückt ihre Lesarten der Vergangenheit näher zusammen.

Der Spaltungsversuch – und der Trump-Effekt

Das Weiße Haus hoffte, dass das Ausrollen des roten Teppichs für Wladimir Putin am 15. August in Anchorage einen Keil zwischen den Kreml und Peking treiben könnte. Doch bereits im Februar räumte US-Außenminister Marco Rubio in einem Interview mit Breitbart im Zusammenhang mit Präsident Donald Trumps Annäherung an Moskau ein: „Ich bin nicht sicher, ob es uns jemals vollständig gelingen wird, sie aus ihrer Beziehung zu den Chinesen herauszulösen.“

Das Ergebnis: Das Treffen in Alaska änderte weder den Verlauf des Krieges in der Ukraine noch die „große chinesisch-russische Freundschaft“.

Der Krieg in der Ukraine hat Moskaus Abhängigkeit vertieft

Nach Einschätzung von Le Monde hat der Krieg das Kräfteverhältnis in der Beziehung radikal verschoben: Die Abkopplung Russlands von westlichen Märkten hat Moskaus Abhängigkeit von Peking vergrößert. China hat die Invasion nicht verurteilt; es hilft, Russlands Staatsfinanzen über den Kauf von Öl und Gas zu stützen und liefert Komponenten sowie Werkzeugmaschinen, die die Massenproduktion von Drohnen – einer Schlüsseltechnologie des Konflikts – ermöglichen. Zugleich betont Peking, es habe auf die Lieferung tödlicher Waffen verzichtet, trotz beharrlicher Bitten aus Moskau.

Reibungen gibt es dennoch. Zentralasien ist ein Feld überlappender Einflusszonen. Die Entsendung nordkoreanischer Einheiten an die ukrainische Front verärgerte Peking, weil dies die europäische Sicherheit mit der in Nordostasien verknüpft und beispielsweise Japan zu einer engeren Annäherung an die NATO drängt. Der Kreml kaschiert außerdem seinen Frust über die ins Stocken geratene Mega-Pipeline „Kraft Sibiriens 2“. China, fixiert auf die Diversifizierung seiner Energie- und Nahrungsmittelimporte, scheut davor zurück, sich auf einen einzigen Lieferanten zu verlassen.

Unterstützung, ohne den Partner zu demütigen

Drei Tage nachdem der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen der „rechtswidrigen Deportation“ ukrainischer Kinder erlassen hatte, reiste Xi Jinping im März 2023 zu einem dreitägigen Besuch demonstrativ nach Moskau – ein deutliches Signal. „Ein echtes Geschenk von Xi an Putin“, räumte damals ein europäischer Diplomat in Moskau ein. „Es verschafft dem Kreml eine nützliche Form diplomatischer Immunität. Zugleich ist es ein Kuss des Todes: Putin weiß, dass sein Land neben China wenig Gewicht hat…“ Gleichwohl achtet Peking trotz seiner offensichtlichen Überlegenheit darauf, den Partner öffentlich nicht zu demütigen.

Die Annäherung begann lange vor dem Krieg. Bei den Winterspielen in Sotschi im Februar 2014 – nur ein Jahr nach Xis Machtantritt – nahm der chinesische Staatschef demonstrativ an der Eröffnungsfeier teil, während US-Präsident Barack Obama und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Protest gegen Russlands neue „Gesetze zur homosexuellen Propaganda“ fernblieben. Xis Präsenz wurde als frühe Botschaft gelesen: Die „Wiedergeburt der chinesischen Nation“ denkt er durch die Linse der Konkurrenz mit den Vereinigten Staaten; den von Hillary Clinton im Oktober 2011 angekündigten „Pivot to Asia“ verstand Peking als Eindämmungsstrategie.

Ein „strategischer Entschluss“: antiwestliche Optik und komplementäre Ökonomien

„Diese Bindung ist das Ergebnis einer strategischen Entscheidung“, betont Sylvie Bermann, ehemalige französische Botschafterin in Peking und Moskau. Beide Hauptstädte sehen in der Durchdringung mit westlich-liberalen Werten sowie in der „Feuerkraft“ der USA eine Bedrohung. Zudem erwartet China von Russland eine symmetrische geopolitische Solidarität, sollte eines Tages rund um Taiwan die Gewaltfrage aufkommen.

Tatiana Kastoueva-Jean, Direktorin des IFRI-Zentrums Russland–Eurasien, warnt vor Über- wie Unterschätzung: „Diese Beziehung ist nicht bloß ein konjunkturelles Zusammenrücken; sie ruht auf echter wirtschaftlicher Komplementarität und ideologischer antiwestlicher Nähe.“ Präsident Donald Trumps Handelskrieg seit 2018 und amerikanische Bemühungen, Chinas technologischen Aufholprozess auszubremsen, haben Pekings Überzeugung gefestigt, dass die Hauptbedrohung jenseits des Pazifik liegt.

Symbolische Diplomatie ist Routine geworden: 2018, am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok, bereiteten Putin und Xi gemeinsam Blini mit Kaviar zu und stießen vor laufenden Kameras mit Wodka an. Im UN-Sicherheitsrat agieren sie häufig im Gleichklang gegen westliche Initiativen. In wichtigen Fragen stehen sie in regelmäßigem Austausch; so telefonierten sie am 8. August – wenige Tage vor Putins Treffen mit Trump in Alaska. Auch die Zahlen sprechen für sich: In dieser Woche findet mindestens ihr 45. persönliches Treffen ihrer Amtszeiten statt. Im Dezember 2021 bekannte Putin, er empfinde „persönliche Vibrationen“ gegenüber Xi. Und Anfang Februar 2022 – drei Wochen vor der Invasion in die Ukraine – charakterisierte Xi die bilaterale Freundschaft als „grenzenlos“. Daraus ergibt sich die fortdauernde Frage: Warnte Putin seinen „Freund“ zumindest vor einer bevorstehenden „Spezialoperation“?

Kein Bündnis, sondern parallele Kurse

Diese Annäherung ist kein Militärbündnis. China als „Großreich“ sieht keinen Grund, sich „die Hände zu binden“. In Moskau lautet die Formel: „Nicht immer zusammen, aber niemals gegeneinander.“ In drei Kriegsjahren hält Peking eine „pro-russische Neutralität“: Es verurteilt nicht, unterstützt die Offensive aber auch nicht ausdrücklich.

Für China hat dies einen Preis: Die Beziehungen zum Westen verschlechtern sich. Die chinesische Elite ist nicht monolithisch – manche meinen, die Unterstützung sei zu weit gegangen; deshalb verschwand der Slogan von der „grenzenlosen Freundschaft“ schrittweise aus den Schlagzeilen. Doch die roten Linien sind glasklar: Anfang Juli erklärte Außenminister Wang Yi der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, Peking werde Russland nicht fallenlassen; eine Niederlage Moskaus in der Ukraine würde westliche Aufmerksamkeit und Ressourcen für einen frontalen Wettstreit mit China freisetzen.

Mitunter zeigt sich auch Pekings Verärgerung. 2023, als Moskau erneut mit dem nuklearen Säbel rasselte, soll Xi Putin persönlich gewarnt haben, die Bombe nicht einzusetzen. Auf russischer Seite herrscht Unzufriedenheit mit dem Volumen chinesischer Investitionen und den Zugangsbedingungen für russische Waren zum chinesischen Markt. Europäische Spitzenpolitiker beginnen seit drei Jahren nahezu jedes Treffen mit chinesischen Diplomaten mit Klagen über Pekings Rolle als „Facilitator“ von Moskaus Krieg.

Ein Plateau der Erwartungen: Zahlen und Nüchternheit

Tatsächlich hat die Beziehung ein Plateau erreicht, dem es an „neuen Ideen“ und frischem Schwung mangelt. Auf China entfallen 26 % des russischen Außenhandels, während Russland für China nur rund 3 % seines globalen Handelsvolumens ausmacht. Neue Leuchtturmprojekte entstehen nicht. Wie der Ökonom Wladislaw Inossemzew, Mitbegründer des Center for Analysis and Strategies in Europe (Zypern), zusammenfasst: China gewährt Russland entscheidende Unterstützung – weniger als Abnehmer von Öl und Gas denn als Lieferant komplexer Technologie, für die Moskau keine Alternative hat. Der Kreml jedoch hatte mit einer wesentlich engeren Kooperation gerechnet – mit Krediten und Investitionen. „Es gibt in diesen Beziehungen weder eine Krise noch eine Sackgasse – nur eine Erinnerung an die Realität, die bescheidener ausfällt als die ursprünglichen Erwartungen.“

Schlussbild: Tiananmen als Metapher des Gleichgewichts

Am Mittwoch werden beide Staatschefs gemeinsam dem Vorbeimarsch von Truppen, Raketen und Panzern zusehen – Symbolen chinesischer Macht, die Russlands Möglichkeiten bereits deutlich übertrifft. Und doch, so betont Le Monde, brauchen beide einander noch lange: Peking schätzt die strategische Tiefe auf dem eurasischen Festland und politischen Rückhalt; Moskau benötigt Märkte, Technologie und einen diplomatischen Schutzschirm.

Dieser Artikel wurde auf Grundlage von bei Le Monde veröffentlichten Informationen erstellt. Der vorliegende Text stellt eine eigenständige Bearbeitung und Interpretation dar und erhebt keinen Anspruch auf die Urheberschaft der ursprünglichen Inhalte.

Das Originalmaterial ist unter folgendem Link einsehbar: Le Monde .

Alle Rechte an den ursprünglichen Texten liegen bei Le Monde.