Автор: Энни Гоул (Anny Gaul), доцент кафедры арабистики Университета Мэриленда (Колледж-Парк), соредактор книги Making Levantine Cuisine: Modern Foodways of the Eastern Mediterranean.

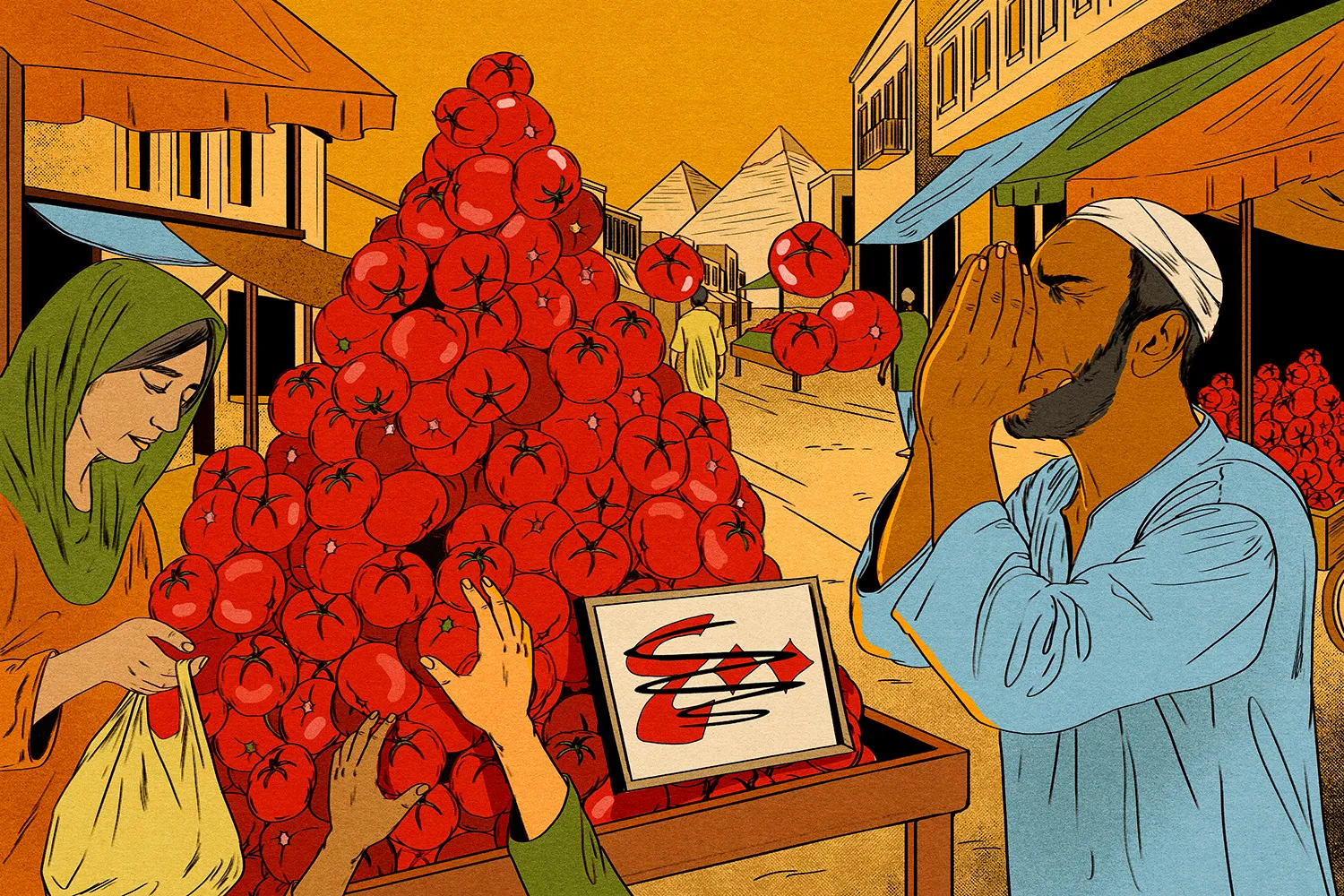

Когда я впервые переехала в Каир, я встречала помидоры повсюду — в уличной еде, поваренных книгах, семейных рецептах и на рынках. Позднее, возвращаясь туда уже для полевых исследований египетских кухонь, я наблюдала, как хозяйки используют помидоры для украшения и фарширования, в салатах, для тушения мяса и овощей и даже как приправу — натирая прямо в блюдо, чтобы добавить яркую кислотность.

Несмотря на сегодняшнюю вездесущность помидоров, их популярность в Египте — явление относительно недавнее. Родом из Америки, они начали широко выращиваться в долине Нила в XIX веке и стали доступны египетским потребителям круглый год только в XX. Сегодня Египет стабильно входит в число крупнейших мировых производителей помидоров, почти весь урожай которых потребляется внутри страны.

Значение помидоров в египетском обществе выходит далеко за пределы кухни. Уже давно они служат своеобразным «низкотехнологичным экономическим индикатором нестабильности» — обязательным продуктом, который часто напрягает бюджеты простых семей. Начиная как минимум с 1950-х годов, уличные торговцы рекламировали их возгласом «магнуна, я уута!» — «безумные помидоры» — намекая на их печально известную ценовую непостоянность. Неудивительно, что в постреволюционном Египте 2010-х годов помидоры регулярно всплывали в политических и экономических дискуссиях. Мемы и карикатуры осуждали рост цен, а в 2016 году популярный певец Саад Эль-Согайяр выпустил песню, начинающуюся словами: «Иногда они стоят грош, а иногда — сто».

Каждый раз, возвращаясь в Египет, я замечаю, что цена помидоров остаётся одной из самых частых жалоб. Однако, как я утверждаю, крик «безумные помидоры» — это не просто случайная жалоба; это форма народной критики власти.

Государство и еда: негласный общественный договор

Ключевая особенность современной египетской продовольственной системы — ожидание, что государство обеспечит граждан доступом к базовым продуктам. Главный из них — субсидируемый пшеничный хлеб, ставший краеугольным камнем продовольственной политики с 1940-х годов.

В 1977 году тысячи египтян вышли на улицы, протестуя против сокращения субсидий, — восстание получило название «интифада хлеба». Хотя последующие реформы 1980-х годов постепенно либерализировали экономику, субсидии на хлеб оставались неприкосновенными. Географ Джессика Барнс писала: «Дешёвый пшеничный хлеб стал ожидаемой частью социального контракта между государством и народом».

После переворота 1952 года, когда группа офицеров свергла британскую монархию, египетское государство расширило контроль над ключевыми сельхозкультурами — пшеницей, рисом и сахаром. Однако, в отличие от этих продуктов, помидоры, а также другие фрукты и овощи не подпадали под систему квот, субсидий и карточного распределения. Они оставались за пределами прямого государственного регулирования, что делало их цены особенно подвижными.

Почему помидоры «сходят с ума»

Исторически волатильность цен на помидоры объясняется несколькими факторами. Главный из них — высокая степень порчи урожая: помидоры хрупки, плохо переносят жару, а в стране долго отсутствовала развитая инфраструктура хранения и транспортировки. По оценкам специалистов, до 50% урожая терялось между фермой и потребителем.

Сезонные колебания производства и болезни растений, такие как вирус скручивания листьев, также вносили свой вклад в нестабильность цен. Но главным источником проблем долгое время оставалась концентрация овощной торговли на оптовых рынках Каира и Александрии.

Рынок Рауд аль-Фараг в Каире уже в 1920-х годах приобрёл репутацию рассадника спекулянтов. Как писал в 1991 году исследователь Брукингского института Яхья Садовски, хотя на рынке трудились сотни оптовиков, «все, кроме десяти процентов, происходили из трёх деревень Верхнего Египта».

Государственные чиновники знали, что нескольким купеческим семьям принадлежит контроль над овощной торговлей, и что они наживаются на посредничестве, перекладывая расходы на фермеров и покупателей. Тем не менее, государственные меры в отношении овощного рынка так и не достигли уровня регулирования, применявшегося к хлебу, сахару или маслу. Попытки назначать инспекторов и поддерживать фермеров с 1950-х годов мало повлияли на ситуацию: цены на помидоры продолжали «скакать сильнее, чем на любой другой овощ», как отмечал египетский агроном Саид Хамди в 1958 году.

В 1960-е годы государство ввело верхние пределы цен на фрукты и овощи, но полностью подавить чёрный рынок не удалось. Торговцы тайно заключали сделки, обходя официальные цены. Более того, документы показывают, что государство не только знало о махинациях торговцев с рынка Рауд аль-Фараг, но иногда даже координировало с ними действия по контролю над ценами. В результате помидоры, ставшие всеобщим кухонным фаворитом, окончательно закрепили за собой репутацию «безумных».

Помидоры на экране: «Хулиган» как аллегория системы

Хотя египтяне никогда не выходили на улицы из-за помидоров, как из-за хлеба, они всё же не молчали. Культурные отсылки к ценам на помидоры стали частью широкой политической культуры XX века, в рамках которой граждане ожидали от государства решения социальных проблем.

Тема овощного кризиса на рынке Рауд аль-Фараг ярко отразилась в фильме Салаха Абу Сейфа «Хулиган» (al-Futuwwa, 1957) — ныне признанном классическом произведении египетского кино. Картина показала, как «помидор» объединил фермеров, рабочих, каирцев и южан в общем требовании справедливости.

В одной из первых сцен крупный торговец Абу Зайд приказывает ограничить поставки помидоров, чтобы взвинтить цены, и посылает гонца предупредить других оптовиков. Когда герой Хариди приезжает из провинции в Каир, он шокирован: «Это же безумие!» — восклицает он, повторяя знакомый уличный клич. Позже Хариди устраивается на рынок и узнаёт о сговоре торговцев с чиновниками, прикрывающими их махинации. Разъярённый, он пытается наладить прямые поставки от фермеров и продавать по справедливой цене, но его грузовики громят люди Абу Зайда. В конце концов Хариди сам становится таким же коррумпированным торговцем, против которого боролся.

В начале фильма зрителей встречает надпись: «События этой истории происходят во времена, когда немногие контролировали средства к существованию многих». А в финале полицейский произносит: «Абу Зайд и Хариди уйдут, но тысяча таких же займут их место».

Жалоба как форма политического участия

В 1957 году «Хулиган» оказался поразительно точен в своём диагнозе. Даже спустя десятилетия, после смены режимов и экономических моделей, жалобы на цену помидоров остались частью повседневной жизни. Сегодня, как и тогда, улицы Каира повторяют тот же рефрен: «Магнуна, я уута!» — «Безумные помидоры».

Историк кулинарии Джайета Шарма отмечает, что подобные «крики еды» позволяют понять роль продуктов и торговцев в формировании общественной жизни городов.

Фраза «магнуна, я уута», на мой взгляд, сочетает в себе и жалобу, и отказ принимать несправедливую систему. Продавец выкрикивает, что у него есть помидоры, но сразу признаёт: цену он не контролирует. И продавец, и покупатель участвуют в этой системе, потому что у них нет выбора.

Во второй половине XX века египтяне могли полагаться на государство в вопросе хлеба, но не в вопросе помидоров. Государство не считало их достаточно важными, чтобы вводить жёсткое регулирование. Однако именно потому, что они стали важнейшим элементом повседневного питания, жалоба на их «безумие» превратилась в коллективное, хоть и смиренное, выражение недовольства.

Политолог Хосе Сиро Мартинес наблюдал подобное явление в Иордании: зависимость от субсидируемого хлеба не позволяет людям открыто протестовать, поэтому они используют жалобы и обращения к чиновникам как способ привлечь внимание государства. Египетская «помидорная жалоба» работает по схожему принципу — пусть невидимая рука государства менее ощутима, но сам возглас указывает на его провалы и границы ответственности, при этом утверждая моральное ожидание заботы.

Помидор как зеркало справедливости

Будь то гарнир к уличной еде, основа для рагу или приправа в домашних блюдах, помидор прочно занял своё место в египетском рационе. И напоминает нам: вкус, культурное наследие и справедливость в доступе к пище — не менее важны, чем калории и питательные нормы.

«Магнуна, я уута» — «безумные помидоры» — остаются не только рыночным возгласом, но и символом того, как народное раздражение превращается в форму коллективного осознания — и в отражение самой сути египетской социальной реальности.

Статья, размещенная на этом сайте, является переводом оригинальной публикации с Foreign Policy. Мы стремимся сохранить точность и достоверность содержания, однако перевод может содержать интерпретации, отличающиеся от первоначального текста. Оригинальная статья является собственностью Foreign Policy и защищена авторскими правами.

Briefly не претендует на авторство оригинального материала и предоставляет перевод исключительно в информационных целях для русскоязычной аудитории. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу содержания, пожалуйста, обращайтесь к нам или к правообладателю Foreign Policy.