Карим Саджадпур — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

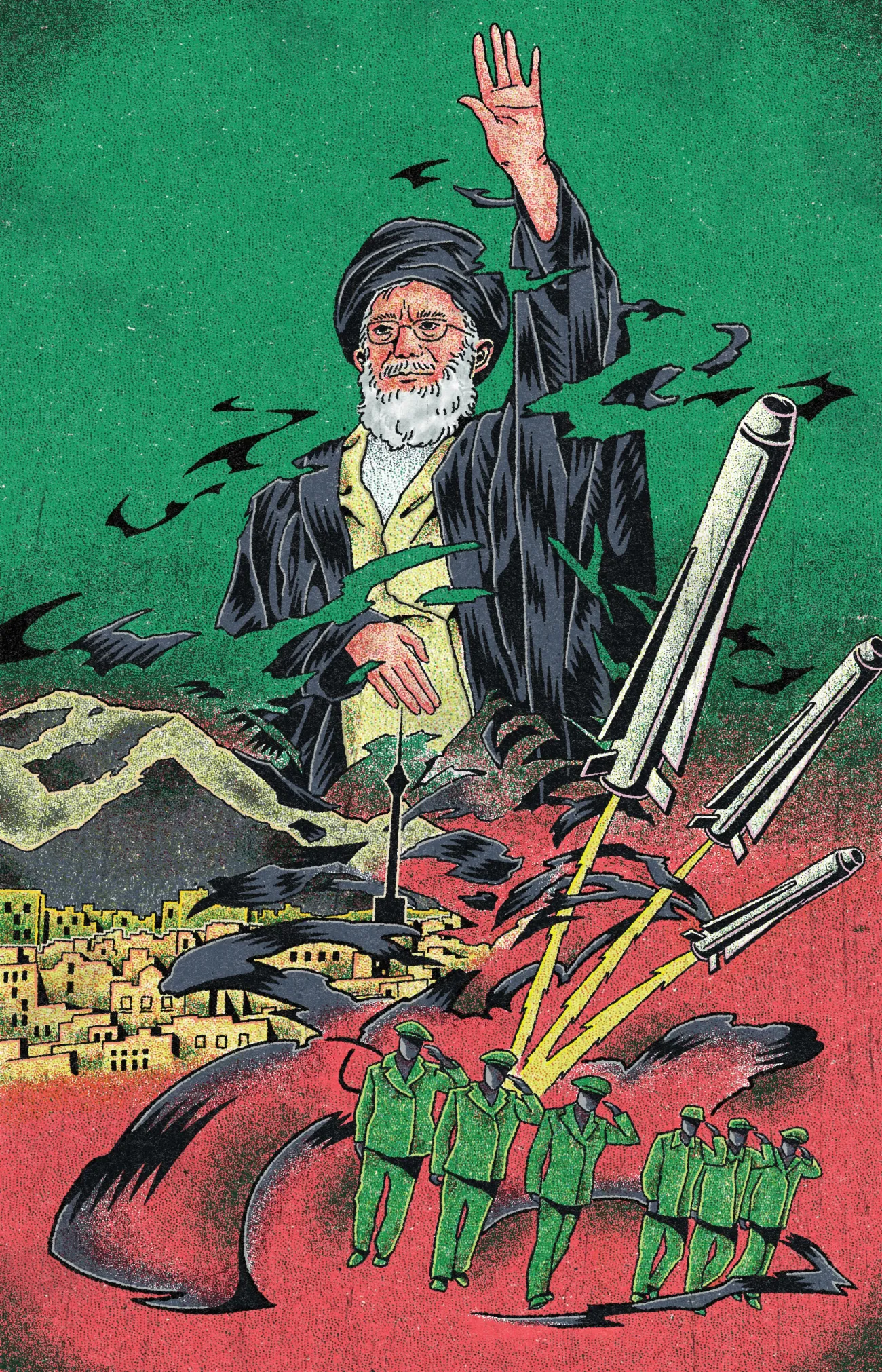

Впервые почти за четыре десятилетия Иран стоит на пороге смены руководства — и, возможно, даже режима. По мере того как правление Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи близится к концу, двенадцатидневная война в июне обнажила хрупкость созданной им системы. Израиль подверг бомбардировкам иранские города и военные объекты, проложив путь для того, чтобы Соединённые Штаты сбросили 14 бомб, пробивающих бункеры, на иранские ядерные объекты. Война выявила огромную пропасть между идеологической бравадой Тегерана и ограниченными возможностями режима, который утратил большую часть своего регионального влияния, больше не контролирует своё небо и слабо контролирует улицы. По завершении войны 86-летний Хаменеи вышел из укрытия, чтобы хриплым голосом объявить о победе — зрелище, призванное продемонстрировать силу, но на деле лишь подчеркнувшее слабость режима.

В «осень аятоллы» главный вопрос заключается в том, выстоит ли теократический режим, которым он управляет с 1989 года, преобразится или рухнет — и какой политический порядок может возникнуть на его месте. Революция 1979 года превратила Иран из прозападной монархии в исламистскую теократию, почти за одну ночь сменив статус союзника США на статус заклятого врага. Поскольку Иран и сегодня остаётся ключевым государством — энергетической сверхдержавой, внутренняя политика которой определяет безопасность и политический порядок Ближнего Востока и отражается на мировой системе, — вопрос о том, кто (или что) сменит Хаменеи, имеет огромное значение.

За последние два года — с тех пор как 7 октября 2023 года «Хамас» атаковал Израиль, и Хаменеи, единственный из крупных мировых лидеров, открыто поддержал это нападение, — дело всей его жизни было сведено на нет Израилем и Соединёнными Штатами. Его ближайшие военные и политические протеже были убиты или ликвидированы. Его региональные прокси ослаблены. Его гигантская ядерная программа, построенная ценой колоссальных затрат для экономики Ирана, лежит в руинах.

Исламская Республика пыталась превратить своё военное унижение в возможность сплотить страну вокруг флага, но повседневные унижения не скрыть. Девяносто два миллиона иранцев составляют крупнейшее население в мире, десятилетиями изолированное от глобальной финансовой и политической системы. Экономика Ирана — одна из самых подсанкционных в мире. Его валюта — одна из самых обесцененных. Его паспорт — один из самых отвергаемых. Его Интернет — один из самых цензурируемых. Его воздух — один из самых загрязнённых.

Лозунги режима — «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», но никогда «Да здравствует Иран» — ясно показывают, что его приоритетом является вызов, а не развитие. Отключения электроэнергии и нормирование воды стали частью повседневности. Один из центральных символов революции — обязательный хиджаб, который аятолла Рухолла Хомейни, первый верховный лидер Исламской Республики, называл «флагом революции», — теперь в лохмотьях: всё больше женщин открыто отказываются покрывать голову. Патриархи Ирана не могут контролировать женщин своей страны ничуть не лучше, чем своё воздушное пространство.

Чтобы понять, как Иран пришёл к этой точке, нужно рассмотреть руководящие принципы 36-летнего правления Хаменеи. Его власть покоилась на двух столпах: непоколебимой верности революционным принципам внутри страны и за её пределами и категорическом отрицании политических реформ. Хаменеи давно убеждён, что разбавление идеалов и строгих установлений Исламской Республики приведёт к тому же, что гласность Михаила Горбачёва сделала с Советским Союзом, — ускорит смерть системы, а не продлит её жизнь. Не отступал Хаменеи и в своём противлении нормализации отношений с Соединёнными Штатами.

Возраст, негибкость и близкий уход Хаменеи оставили Иран в подвешенном состоянии — между затяжным разложением и внезапным потрясением. После его смерти возможны несколько сценариев. Всеобъемлющая идеология Исламской Республики может рухнуть, уступив место циничному правлению силовика — как это случилось в постсоветской России. Подобно Китаю после смерти Мао Цзэдуна, Иран может скорректировать курс, заменив жёсткую идеологию прагматичным национальным интересом. Он может удвоить ставку на репрессии и изоляцию, как делает это Северная Корея. Власть духовенства может уступить место военному доминированию, как в Пакистане. И хотя это всё менее вероятно, Иран всё ещё может повернуть в сторону представительного правления — борьбы, начавшейся ещё с Конституционной революции 1906 года. Путь Ирана будет уникален, и его траектория определит не только судьбы иранцев, но и стабильность Ближнего Востока и мирового порядка в целом.

ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Иранцы часто видят себя наследниками великой империи, однако их новейшая история отмечена чередой вторжений, унижений и предательств. В XIX веке Иран потерял почти половину своей территории, уступив хищным соседям Кавказ (включая нынешние Армению, Азербайджан, Грузию и Дагестан) России и отказавшись от Герата под давлением Британии. К началу XX века Россия и Великобритания разделили страну на сферы влияния. В 1946 году советские войска оккупировали и попытались аннексировать Иранский Азербайджан, а в 1953 году Великобритания и США организовали переворот, свергнув премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка.

Это наследие породило поколения иранских правителей, которые повсюду видят заговоры, подозревая даже ближайших помощников в работе на иностранные разведки. Реза Шах, основатель династии Пехлеви и лидер, которого многие иранцы до сих пор почитают, был вынужден отречься от престола союзниками во время Второй мировой войны из-за подозрений в симпатиях к нацистской Германии. Он подозревал «всех и всё», как писал его советник Абдолхосейн Теймурташ: «Не было в стране никого, кому Его Величество доверял бы». Его сын Мохаммед Реза Шах думал так же. «Ложные американские обещания стоили мне трона», — заключил он после свержения революцией 1979 года. Придя к власти, Хомейни казнил тысячи противников, обвинённых в связях с иностранными агентами; его преемник Хаменеи почти в каждой речи упоминает «американские и сионистские заговоры».

Это глубокое недоверие не ограничивается элитами; оно пронизывает всю политическую культуру. Роман Ираджа Пезешкзада «Мой дядя Наполеон» — любимое произведение иранцев, позже ставшее культовым телесериалом 1976 года, — сатирически изображает параноидального семейного патриарха, который повсюду видит иностранные заговоры, особенно британские. Этот роман остаётся культурным ориентиром, отражающим конспирологический склад мышления, по-прежнему формирующий иранскую политику и общество. Согласно исследованию World Values Survey 2020 года, менее 15 % иранцев считают, что «большинству людей можно доверять» — один из самых низких показателей в мире.

В иранском параноидальном стиле внешние силы изображаются хищниками, внутренние — предателями, а институты подчиняются личной власти. За последний век страной правили лишь четыре человека, а культ личности подменял собой устойчивые институты, и политика чередовалась между краткими всплесками эйфории и долгими годами разочарования. Исламская Республика обострила эту модель, официально разделив граждан на «своих» и «чужих». В такой атмосфере недоверия господствует отрицательный отбор: вознаграждается посредственность, продвигается безвестность, а лояльность ценится выше компетентности. Восхождение Хаменеи в 1989 году стало учебным примером этой динамики, и те же критерии, вероятно, определят его план преемственности. Эта укоренившаяся культура недоверия — сформированная историей, закреплённая правителями и усвоенная обществом — не только поддерживает авторитарное правление, но и препятствует коллективной организации, необходимой для представительного правительства. Она и дальше будет бросать длинную тень на будущее Ирана.

Авторитарные переходы редко следуют сценарию, и Иран не станет исключением. Смерть или утрата дееспособности Хаменеи будет самым очевидным спусковым крючком перемен. Внешние потрясения — падение цен на нефть, ужесточение санкций, новые удары Израиля или США — могут ещё больше дестабилизировать режим. Но история показывает, что неожиданные внутренние искры — природная катастрофа, самосожжение уличного торговца, гибель молодой женщины за «слишком обнажённые волосы» — могут оказаться не менее решающими.

Почти пять десятилетий Иран управлялся идеологией; его будущее, однако, будет зависеть от логистики — прежде всего от того, кто сможет эффективнее управлять страной, почти в пять раз большей, чем Германия, обладающей огромными ресурсами, но сталкивающейся с колоссальными проблемами. Из этой нестабильности может вырасти несколько вариантов послекхаменеевского порядка: националистическое правление силовика, продолжение власти духовенства, военное доминирование, популистское возрождение или уникальный гибрид этих форм. Эти возможности отражают фракционность страны. Духовенство стремится сохранить идеологию Исламской Республики. Корпус стражей исламской революции (КСИР) хочет закрепить свою власть. Обездоленные граждане, включая этнические меньшинства, требуют достоинства и возможностей. Оппозиция слишком раздроблена, чтобы объединиться, но слишком настойчива, чтобы исчезнуть. Ни одна из этих сил не является монолитной, но именно их устремления и действия определят борьбу за то, какой станет страна.

ИРАН КАК РОССИЯ

Сегодняшняя Исламская Республика напоминает Советский Союз на позднем этапе: она поддерживает изнурённую идеологию с помощью принуждения, её склеротическое руководство боится реформ, а общество во многом отвернулось от государства. И Иран, и Россия — богатые ресурсами страны с гордой историей, знаменитой литературой и веками накопленных обид. Каждая была преобразована идеологической революцией — Россия в 1917 году, Иран в 1979-м, — стремившейся разорвать ход истории и построить радикально новый порядок. Обе пытались отомстить за прошлое и навязать своё видение внутри страны и за её пределами, нанося разрушения не только собственным народам, но и соседям. Несмотря на противоположность их идеологий — одна яростно атеистическая, другая теократическая, — параллели поразительны. Как и Советский Союз, Исламская Республика не способна достичь идеологического примирения с Соединёнными Штатами, её паранойя становится самореализующейся, а сам режим несёт в себе семена собственного разложения.

Распад Советского Союза ускорили реформы Горбачёва, ослабившие централизованный контроль и высвободившие силы, с которыми система не смогла справиться. В 1990-е годы беззаконие, разграбление страны олигархами и ужасающее неравенство породили озлобление и разочарование. Из этого хаоса возник Владимир Путин — бывший офицер КГБ, обещавший стабильность и гордость, заменивший коммунистическую идеологию национализмом, подпитанным обидой. В роли президента он изображал себя восстановителем достоинства России и её «законного места в мире».

Подобная траектория возможна и в Иране. Режим идеологически и финансово банкрот, невосприимчив к подлинным реформам и уязвим перед внешним давлением и внутренним недовольством. Его крах может создать вакуум, который поспешат заполнить силовики и олигархи. Иранский «сильный человек» — выходец из КСИР или спецслужб — может выдвинуться, отбросив шиитскую идеологию в пользу национализма, основанного на чувстве обиды, — новой объединяющей догмы авторитарного порядка. Некоторые известные чиновники могут питать такие амбиции, включая нынешнего спикера парламента, бывшего высокопоставленного офицера КСИР Мохаммада Багера Галибафа. Однако их тесная связь с нынешней системой делает таких фигур маловероятными знаменосцами нового строя. Будущее, скорее всего, принадлежит кому-то менее заметному сегодня, достаточно молодому, чтобы не нести ответственности за нынешнюю катастрофу, но достаточно опытному, чтобы подняться из-под обломков.

Конечно, параллели несовершенны. К моменту распада СССР страна пережила уже третье поколение лидеров, тогда как Иран только вступает во второе. И Иран не знал своего Горбачёва: Хаменеи блокировал реформы именно потому, что считал их началом конца республики.

Тем не менее общий вывод тот же: когда тотализирующая идеология рушится, за ней часто остаются не гражданское возрождение, а цинизм и нигилизм. Постсоветская Россия отличалась не расцветом демократии, а погоней за богатством любой ценой. В посттеократическом Иране можно ожидать похожих явлений — потребительства и демонстративного богатства как заменителей утраченной веры и коллективной цели.

Иранский Путин мог бы заимствовать некоторые тактики Исламской Республики: добиваться стабильности, сея нестабильность среди соседей, угрожать глобальным энергетическим потокам, прикрывать агрессию новой идеологией и богатеть вместе с элитами, обещая восстановить достоинство страны. Для США и соседей Ирана урок России очевиден: смерть идеологии не гарантирует демократию. Она столь же легко может породить нового автократа — лишённого принципов, вооружённого новыми обидами и ведомого свежими амбициями.

ИРАН КАК КИТАЙ

Если Советский Союз не смог адаптироваться, пока не стало поздно, то Китай выжил, прагматично сменив курс после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году, поставив экономический рост выше революционной чистоты. «Китайская модель» давно манит влиятельных фигур Исламской Республики, желающих сохранить систему, но понимающих, что провальная экономика и массовое недовольство требуют реформ. В этом сценарии режим остаётся репрессивным и автократическим, но смягчает революционные принципы и социальный консерватизм ради сближения с США, интеграции в мировой рынок и постепенного перехода от теократии к технократии. КСИР сохранил бы власть и доходы, но, как Народно-освободительная армия Китая, перешёл бы от революционного милитаризма к националистическому корпоративизму.

Однако Иран сталкивается с двумя препятствиями — в создании и поддержании такой модели. В Китае нормализация отношений с США началась ещё при Мао, основателе коммунистической революции, но именно его преемник Дэн Сяопин воспользовался этим открытием, чтобы переориентировать страну с идеологической ортодоксии на прагматизм и запустить преобразования. Иран тоже выдвигал своих «потенциальных Дэнов» — среди них бывший президент Хасан Роухани и Хасан Хомейни, внук основателя революции, — но ни один не смог преодолеть сопротивление Хаменеи и других ортодоксов, убеждённых, что любая уступка, особенно сближение с США, дестабилизирует систему.

В Китае сближение с Вашингтоном облегчалось наличием общего врага — Советского Союза. В случае Ирана такого нет: хотя Тегеран и Вашингтон временами противостояли общим врагам — иракскому диктатору Саддаму Хусейну, «Аль-Каиде», талибам, ИГИЛ, — для Хаменеи вражда с США и Израилем всегда оставалась священным принципом. Осуществление «китайской модели» потребовало бы либо чтобы умирающий Хаменеи отказался от своей пожизненной вражды к Вашингтону (что крайне маловероятно), либо чтобы преемственность была организована в пользу менее воинственного лидера.

Даже тогда Ирану будет трудно следовать китайскому пути. Китайская трудовая сила позволила поднять сотни миллионов из нищеты, дав государству новую легитимность и общественное доверие. Экономика Ирана же скорее рентная, как у России. Если режим откажется от идеологии, не обеспечив при этом материальных улучшений, он рискует потерять старую базу, не приобретя новую.

Менее идеологичный Иран, нормализующий отношения с США и признающий право Израиля на существование, стал бы значительным улучшением по сравнению с нынешним положением. Но, как показывает китайский опыт, экономический рост и интеграция в мир могут породить новые региональные амбиции — заменив сегодняшние проблемы другими. И далеко не очевидно, что Иран сможет сохранить внутреннюю стабильность в ходе такого бурного перехода.

ИРАН КАК СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Если Исламская Республика продолжит ставить идеологию выше национальных интересов, её будущее может напоминать настоящее Северной Кореи: режим, выживающий не благодаря народной легитимности, а за счёт жестокости и изоляции. Хаменеи всегда стремился увековечить власть верховного лидера — сурового духовного лица, преданного революционным принципам сопротивления США и Израилю и защите исламской ортодоксии внутри страны. Однако почти пять десятилетий после 1979 года немногие иранцы хотят жить в системе, лишающей их экономического достоинства, политической и социальной свободы. Сохранение такого режима потребовало бы тотального контроля — и, вероятно, ядерного оружия для сдерживания внешнего давления.

Власть в этом сценарии останется в руках узкой клики или даже одной семьи. Хаменеи может попытаться устроить преемственность в пользу человека, преданного революционным принципам, но выбор невелик: у немногих жёстких клириков есть общественная поддержка. Эбрахим Раиси, считавшийся главным претендентом, погиб в авиакатастрофе в мае 2024 года, занимая пост президента Ирана. Это оставляет 56-летнего сына Хаменеи, Моджтабу, самым заметным кандидатом. Но наследственная передача власти напрямую предала бы один из основополагающих принципов революции: утверждение Хомейни, что монархия «неисламская».

Моджтаба никогда не занимал выборных должностей, не имеет публичного профиля и известен главным образом своими связями с КСИР. Его образ вызывает ассоциации не с новой эрой, а с продолжением старой. Смехотворные попытки его сторонников сравнить его с энергичным наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом — включая кампании в соцсетях с хештегом #MojtabaBinSalman — лишь показывают, что даже революционная база Хаменеи признаёт: взгляд вперёд привлекательнее, чем оглядывание назад.

Другие жёсткие кандидаты не внушают большего доверия. Хмурый 69-летний глава судебной системы Голамхосейн Мохсени Эжеи — по сути, «вешатель», замешанный во множестве казней; его самое известное публичное действие — укус журналиста, критиковавшего цензуру. Любое назначение подобного человека верховным лидером опиралось бы не на народное согласие, а на лояльность КСИР. Но неизвестно, станут ли стражи и дальше подчиняться стареющим клирикам из Совета экспертов, назначающего лидера, или, когда наступит момент, просто сами выберут следующего «главнокомандующего республики».

Модель Северной Кореи также столкнётся с обществом, стремящимся к открытости и процветанию Южной Кореи. Немногие иранцы потерпят систему, где идеология превалирует над благосостоянием и безопасностью ещё сильнее, чем сейчас. Тоталитаризм означал бы массовые тюрьмы внутри страны, массовый исход профессионалов за границу и, возможно, ядерный щит для защиты от внешнего давления. Но, в отличие от Северной Кореи, Иран не может герметично закрыться: Израиль контролирует его небо и неоднократно демонстрировал способность поражать ядерные объекты, базы ракет и высокопоставленных командиров.

Если следующим верховным лидером станет очередной радикал, он, скорее всего, будет лишь переходной фигурой — продлевая существование системы, но не создавая устойчивого порядка. Светский иранский мыслитель Ахмад Касрави, убитый исламистами в 1946 году, писал, что Иран «должен» предоставить духовенству шанс править, чтобы его провалы стали очевидны. После почти пяти десятилетий теократического управления этот долг, по сути, выплачен. Если следующая эпоха Ирана принадлежит новому «сильному человеку», он вряд ли будет носить тюрбан.

ИРАН КАК ПАКИСТАН

Если будущее Ирана связано с КСИР, ближайший аналог — Пакистан. С момента революции Исламская Республика постепенно превратилась из духовного государства в государство безопасности, управляемое стражами. Созданный в 1979 году как «хранители революции» — для защиты от внешних переворотов, внутреннего неповиновения и возможной нелояльности в армии шаха, — КСИР резко вырос во время ирано-иракской войны, а затем проник в бизнес, порты, строительство, контрабанду и медиа, став химерой: частью армии, частью бизнес-конгломерата, частью политической машины. Сегодня КСИР курирует ядерную программу, управляет прокси-группами в регионе и контролирует значительную долю экономики. Для современного Ирана всё чаще справедливо пакистанское выражение: «Не страна с армией, а армия со страной».

Неуверенность Хаменеи связывает его власть с КСИР. Американские вторжения в Афганистан и Ирак позволили стражам расширить бюджет и финансировать прокси за рубежом, а санкции обогатили организацию, превратив иранские порты в центры контрабанды. Но КСИР — не монолит: это созвездие конкурирующих кланов, чьи противоречия — поколенческие, институциональные, коммерческие — до сих пор сдерживались властью Хаменеи. Его уход, вероятно, обнажит эти конфликты.

Один из сценариев, при котором КСИР может перейти от доминирования к полному правлению, — это позволить беспорядкам разрастись, а затем выступить в роли «спасителя нации». Это повторило бы модель пакистанских военных, десятилетиями оправдывавших своё господство тем, что они — гаранты национального единства перед лицом Индии и внутреннего распада. Для КСИР такая стратегия означала бы не просто вытеснение духовенства, но и смену принципа государства — с шиитской революционной идеологии на иранский национализм. Клирики ссылаются на Бога; стражи — на Родину.

Однако нынешнее доминирование КСИР не стоит путать с популярностью. Его высшее руководство назначается лично Хаменеи, часто ротируется, чтобы не накапливалось слишком много власти, и ассоциируется с репрессиями, коррупцией и некомпетентностью. Как сказал мне американец Сиамак Намази, восемь лет проведший в иранском плену: «Сегодняшний Иран — это собрание конкурирующих мафий, возглавляемых КСИР и его выпускниками, чья высшая верность — не нации, не религии и не идеологии, а личному обогащению».

Израильские ликвидации почти двух десятков старших командиров КСИР в их бункерах и спальнях подчеркнули уязвимость структуры, ставящей лояльность выше компетентности. Чтобы режим КСИР выжил, потребуется новое поколение руководителей — менее догматичных, чем те, кого взрастил Хаменеи, и способных опираться на национализм, а не на религиозную риторику.

Если стражи выйдут на первый план, многое будет зависеть от типа лидера. Командир, движимый обидой, может представить себя «иранским Путиным», заменив исламизм национализмом, но сохранив конфронтацию с Западом. Более прагматичный офицер мог бы напоминать «иранского Сиси» — авторитарного, но открытого к альянсу с Западом, как президент Египта. Центральным останется ядерный вопрос. В своих работах стратеги КСИР часто противопоставляют судьбы Саддама Хусейна и ливийского лидера Муаммара Каддафи — оба не имели ядерного оружия и были свергнуты — судьбе Северной Кореи, обладающей бомбой и выжившей. Режим КСИР столкнётся с той же дилеммой: стремиться к ядерному оружию ради выживания или отказаться ради признания.

Подобно Пакистану, такой Иран будет определяться не духовенством, а генералами — националистами, разжигающими пыл народа и постоянно колеблющимися между конфронтацией и сближением с Западом.

ИРАН КАК ТУРЦИЯ

По территории, населению, культуре и истории у Ирана нет более близкого «родственника», чем Турция — ещё одна гордая неарабская мусульманская страна, обременённая вековым недоверием к великим державам. Турецкий опыт при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане предлагает возможную параллель: выборы, приводящие к власти популярного лидера, первые реформы, находящие отклик у народа, и затем постепенное скатывание в мажоритарный авторитаризм под прикрытием демократии.

Чтобы Иран пошёл по такому пути, потребуются коренные институциональные изменения. Многоуровневая структура власти Исламской Республики — включая аппарат верховного лидера, Совет стражей и Совет экспертов — должна быть демонтирована, КСИР интегрирован в профессиональную армию, а выхолощенные выборные органы — наделены реальными полномочиями. Без этого подлинно конкурентная политика невозможна.

Тем не менее, как отмечает социолог Киан Таджбаш, созданные режимом тысячи муниципальных и местных советов стали «двойного назначения: созданные для обслуживания авторитарного порядка, но структурно готовые поддержать демократический переход — если им позволить». По сути, иранцы давно практикуют формы представительного правления, не имея его содержания.

Популистский лидер вполне может появиться в результате хоть сколько-нибудь честных выборов. В стране с богатыми ресурсами и глубочайшим неравенством популизм всегда был мощной силой. В 1979 году Хомейни обличал шаха и его иностранных покровителей, обещая бесплатные коммунальные услуги, жильё для всех и справедливое распределение нефтяного богатства. Через поколение малоизвестный мэр Тегерана Махмуд Ахмадинежад выиграл президентские выборы 2005 года под лозунгом «положить нефтяные деньги на стол народа». В постхаменеевском Иране, будь то открытые или частично конкурентные выборы, вновь может подняться популист-аутсайдер с националистическими лозунгами и способностью мобилизовать гнев против элит и внешних врагов.

Такая траектория не приведёт к либеральной демократии, но и не продолжит власть духовенства. Она соединит народную легитимность с централизованной властью, перераспределение с коррупцией, национализм с религиозной символикой. Для многих иранцев это предпочтительнее вечной теократии или военного режима. Однако, как показывает опыт Турции, популизм может открыть путь не к плюрализму, а к новой форме авторитаризма — с массовой поддержкой и мандатом через урну.

ZENDEGI-E NORMAL

История учит скромности в прогнозах. В декабре 1978 года, за месяц до отъезда шаха, ведущий американский иранист Джеймс Билл писал в Foreign Affairs, что «наиболее вероятной альтернативой» шаху станет «левое, прогрессивное объединение средних армейских офицеров». Среди других вариантов он называл «правый военный хунт», «либерально-демократическую систему западного типа» и «коммунистическое правительство». «Соединённым Штатам не следует опасаться, — писал Билл, — что будущая власть в Иране будет антагонистична американским интересам». И самое поразительное: за несколько недель до того, как духовенство захватило власть и начало массовые казни, Билл предсказывал, что клирики «никогда не будут участвовать напрямую в государственной структуре». Иранские интеллектуалы тоже ошибались: за считанные недели до того, как Хомейни установил теократию, философ Дариуш Шайеган заявил: «Хомейни — исламский Ганди. Он — ось нашего движения».

Так же как 1979 год обманул всех, и сегодня возможны непредсказуемые сценарии. Из-за отсутствия альтернатив некоторые иранцы смотрят на Резу Пехлеви, сына шаха в изгнании, чья узнаваемость поддерживается онлайн-культом ностальгии по довоенной эпохе. Но после почти полувека за границей ему предстоит преодолеть отсутствие организации и внутренней опоры, чтобы участвовать в беспощадной борьбе за власть в авторитарном переходе. Другой — возможно, самый страшный — сценарий, которого боятся даже ярые противники режима, — распад Ирана по образцу Югославии. Национальные меньшинства могут воспринять ослабление центра как шанс для восстания или самоопределения. Однако, в отличие от Югославии, Иран имеет куда более древнюю и целостную идентичность: более 80 % иранцев — персы или азербайджанцы, почти все говорят на персидском как на общем языке, и даже неперсидские группы идентифицируют себя с государством, история которого насчитывает свыше 2500 лет.

По сути, Иран снова представляет собой страну, чьё будущее открыто и может разойтись по самым разным траекториям. США и весь мир выиграли бы от постисламистского Ирана, руководствующегося национальными интересами, а не революционным догматизмом. Как однажды заметил дипломат Генри Киссинджер, «мало стран, с которыми Соединённые Штаты имеют меньше причин ссориться или больше совпадающих интересов, чем с Ираном». Но опыт США в Афганистане и Ираке показал пределы внешнего влияния: даже огромные затраты крови и денег не могут предопределить исход. Россия сталкивается с тем же: Москва может предпочитать продолжение существования Исламской Республики как занозы для Вашингтона и источника нестабильности, повышающей риски на энергорынке, но, несмотря на усилия, не смогла предотвратить крах режима Асада в Сирии. Китай, напротив, имеет больше выгоды от Ирана как энергетической державы, чем от Ирана как экспортёра нестабильности.

Как бы ни склоняли чашу внешние игроки, сегодня Иран достаточно велик и устойчив, чтобы сам определить свою судьбу. Он обладает всеми задатками страны «Большой двадцатки»: образованным, глобально связанным населением, огромными природными ресурсами и гордой цивилизационной идентичностью. Но для иранских демократов международная обстановка крайне неблагоприятна. Западные правительства, некогда отстаивавшие демократию, утратили былое рвение и заняты собственными кризисами. США урезали институты — такие как Национальный фонд поддержки демократии и «Голос Америки» — когда-то игравшие ключевую роль в холодной войне. В этом вакууме Иран, вероятнее всего, пойдёт по глобальной тенденции, где сильные лидеры утверждают превосходство порядка над свободой.

Мнение большинства, возможно, не определит переход Ирана, но в той мере, в какой политики будут обращаться к нему, одно ясно: иранцы не жаждут пустых лозунгов, культа личности или даже абстрактных идеалов демократии. Больше всего они хотят ответственного, управляемого государства, которое восстановит экономическое достоинство и позволит им жить zendegi-e normal — «нормальной жизнью», свободной от удушающего контроля государства, диктующего, что носить, что смотреть, как любить, кому молиться и даже что есть и пить.

Правление Исламской Республики стало для Ирана потерянным полувеком. Пока соседи по Персидскому заливу превращались в мировые центры финансов, транспорта и технологий, Иран растратил богатство на провальные региональные авантюры и ядерную программу, принесшую лишь изоляцию, параллельно подавляя и растрачивая свой величайший ресурс — собственный народ. У страны всё ещё есть природные и человеческие ресурсы, чтобы войти в число ведущих экономик мира. Но если Тегеран не извлечёт уроков из своих ошибок и не перестроит политику, его курс останется путём упадка, а не возрождения. Вопрос не в том, придут ли перемены, а в том, принесут ли они долгожданную весну — или лишь ещё одну зиму.

Статья, размещенная на этом сайте, является переводом оригинальной публикации с Foreign Affairs. Мы стремимся сохранить точность и достоверность содержания, однако перевод может содержать интерпретации, отличающиеся от первоначального текста. Оригинальная статья является собственностью Foreign Affairs и защищена авторскими правами.

Briefly не претендует на авторство оригинального материала и предоставляет перевод исключительно в информационных целях для русскоязычной аудитории. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу содержания, пожалуйста, обращайтесь к нам или к правообладателю Foreign Affairs.